Часто встречающиеся ошибки при кладке бытовых печей, установке печных труб и водяного отопления

1. Кладка кирпичей «насухую».

Предварительно вымоченный в воде кирпич обладает следующими свойствами: а) держится в кладке немного крепче, чем сухой, потому что вода является транспортной средой для печного раствора и дает ему глубже проникать в поры материала;

б) позволяет достигать более тонких печных швов, что также значительно повышает надежность и долговечность печной кладки.

Предварительно вымоченными должны быть обе поверхности, участвующие в кладке (доставать кирпич из воды нужно непосредственно перед самым моментом укладки на печной раствор). Кирпич, предназначенный для укладки, стоит некоторое время (не менее 1-2 минут) выдерживать в широком ведре с водой, периодически подливая туда воду. Для удобного смачивания верхних поверхностей кирпичей, уже закрепленных в кладке, можно сделать «мини-лейку», проколов 5-8 отверстий в пробке из-под пластиковой бутылки.

В старых изданиях рекомендуют вымачивать кирпич в воде непосредственно перед кладкой в течение 15 минут.

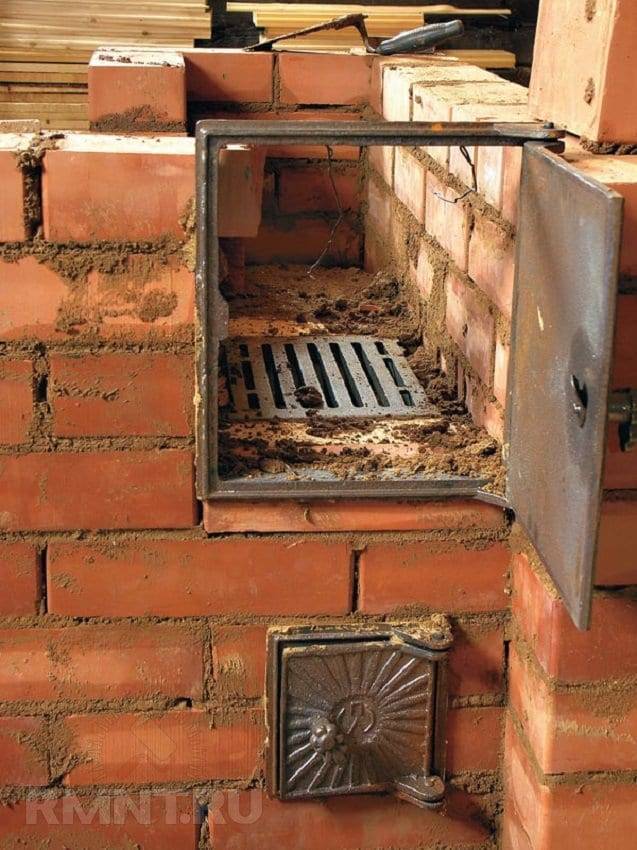

2. Сужение поперечных сечений дымовых каналов менее одного кирпича на плашку «300 см2. Сужение поперечного сечения дымового канала, более рекомендуемого мной («300 см2) заметно снизит тягу. Сырые дрова в такой печи гореть будут слабо. Возникнут неизбежные проблемы и с достижением равномерной теплоотдачи. 3. Неправильный крепеж рамки топочной дверки — часто встречающаяся ошибка печника.

4. Отсутствие теплового зазора при установке рамки топочной дверки. Тепловой зазор должен быть 0,5 см по всему периметру рамки топочной дверки. Он заполняется шнуровым асбестом. При невозможности укладки асбеста по тем или иным причинам можно посоветовать проверенный способ установки рамки топочной дверки «на раствор», когда в рекомендуемые зазоры впрессовывается обычный печной раствор. Если печной раствор качественно подобран и протестирован, то он вполне может заменить шнуровой асбест, а в чем-то оказаться даже и надежнее.

5. Проволочная обвязка.

Проволочная обвязка создает лишь видимость добросовестно проделанной работы. Прочности кладке она не только не придает, но и придать не может. Просто потому, что коэффициент теплового расширения металла в 6 раз больше, чем у кирпичной кладки. Однако этот технически безграмотный обычай настолько укоренился в некоторых регионах России, что лучше, руководствуясь желанием не портить отношения с заказчиками, делать то, о чем они просят. Можно порекомендовать располагать проволочную обвязку ближе к внешнему краю печной стенки, где она будет меньше нагреваться.

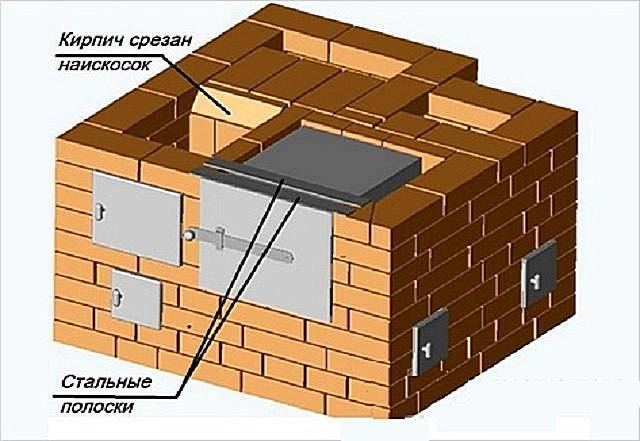

Иногда на сводах классических русских печей разумно (для придания им дополнительной прочности) укладывать прутковую обвязку из прутка диаметром 1 см или из железных полосок подходящего сечения. Однако при этом магистрали обвязки необходимо укладывать на расстоянии не более 1,5-2 см от внешних краев стенок печи.

Однако при этом магистрали обвязки необходимо укладывать на расстоянии не более 1,5-2 см от внешних краев стенок печи.

6. Несоблюдение других тепловых зазоров.

Тепловые зазоры колосников по всему периметру на 0,5 см засыпаются песком или золой. Плита также не должна устанавливаться впритык или закладываться сверху кирпичной кладкой. Ей необходимы тепловые зазоры около 0,5-1 см.

Тепловые зазоры поддувальных дверок могут быть самыми незначительными. О тепловых зазорах задвижек тяги в литературе о печном деле не упоминается.

Иногда на практике приходится видеть кухонные плиты, наглухо заложенные кирпичной кладкой по всему их периметру (кроме одной стороны, разумеется). И при этом на стенках печи не обнаруживается ни малейших разрушительных следов от теплового расширения плиты. Явление это очень редкое, и как его объяснить, я не знаю. Обычно плиты, наглухо заложенные кирпичной кладкой, заставляют ее в период отопительного сезона ощутимо «дышать» и соответственно активно растрескиваться.

7. Металлические полосы внутри кладки.

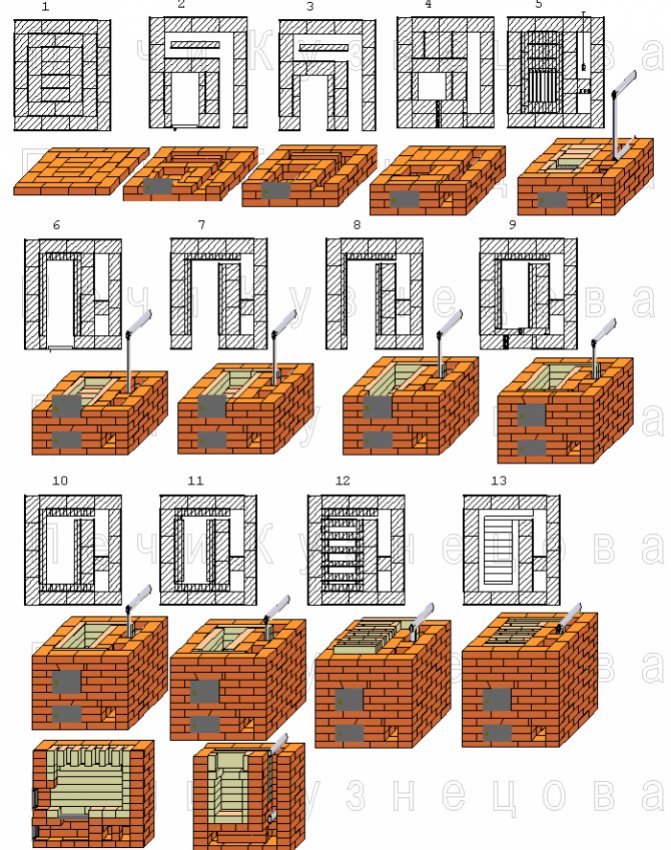

При необходимости обустройства подпорок под вертикальные внутренние перегородки дымовых каналов нужно использовать поставленные торцом вверх кирпичи — это будет намного надежнее и долговечнее, чем применение металла внутри кладки.

| Рис. 13. Схема установки первого нижнего кирпича внутренней стенки межколодцевой перегородки (внутренний разрез) |

|

А. Нижний кирпич вертикальной перегородки |

|

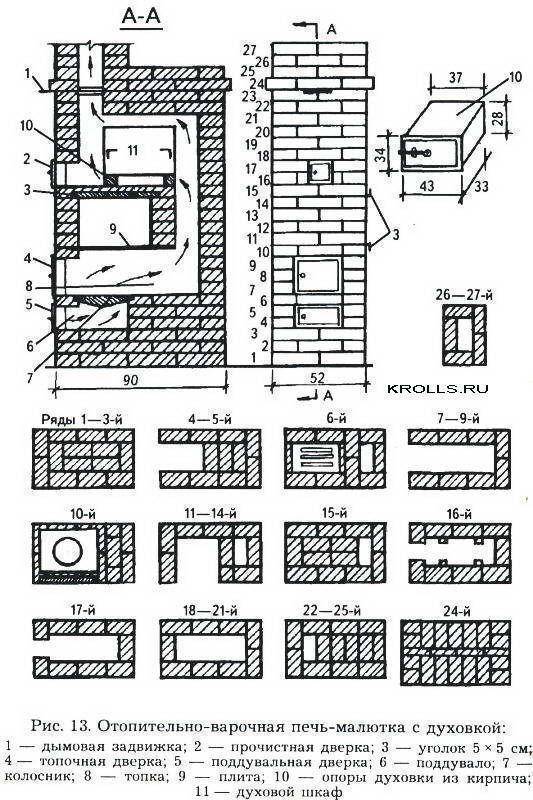

8. Установка духового шкафа впритык к топке печи.

Горячие тепловые потоки разумнее подводить к духовому шкафу снизу и потом направлять их вверх, через колодцы равного сечения, огибающие духовой шкаф с обеих сторон. В таком случае хлеб, выпекаемый в правильно установленном духовом шкафу, будет равномерно пропекаться со всех сторон.

В случае, когда переустановка неправильно расположенного духового шкафа затруднительна, можно выложить дополнительную жарозащитную стенку со стороны топки. Но это, конечно же, не лучший вариант.

Но это, конечно же, не лучший вариант.

9. Кладка дымовой трубы выше кровли на печной (глиняно-песчаный) раствор. Кирпичная дымовая труба выше кровли ложится на цементный раствор.

10. Изготовление печных труб из оцинкованной жести. Печные трубы, изготовленные из оцинкованной жести, прогорают в несколько раз быстрее, чем трубы из неоцинкованной.

11. Установка промышленных двустенных дымовых труб вне отапливаемого помещения.

Правильно сложенная печь не нуждается в двустенных утепленных трубах, которые стоят значительно дороже одностенных.

12. Выпускаемые для установки на бытовые промышленные котлы тонкостенные (одинарные) трубы из нержавеющей стали с зольником в нижней части и задвижкой тяги, выполненные в цельносварной конструкции, ни по медицинским нормам, ни по правилам пожарной безопасности ставить внутри жилых помещений категорически нельзя.

Раскаленные газы, доходящие до 1300 С, будут нещадно пережигать воздух, нанося серьезный вред здоровью даже кратковременно пребывающих в этом помещении людей.

13. Расширительный бак в отопительных системах иногда бывает разумно вваривать в самую холодную точку отопительной магистрали, а не в самую горячую, куда его нередко традиционно помещают и где в период активного прогрева печи он почти постоянно кипит. Находящуюся в таком расширительном баке воду приходится доливать едва ли не ежедневно. Но делать подобную переустановку можно только при условии, что расширительный бак будет находиться в помещении, а не на чердаке. В противном случае он утратит свойство быть одним из наиболее горячих технологических узлов в тепловой водной магистрали и станет просто-напросто перемерзать при наступлении значительных зимних морозов.

При необходимости переустановки точки вваривания расширительного бака трубка, связывающая расширительный бак со всеми остальными технологическими узлами водяного отопления, должна привариваться к одной из наиболее низких горизонтальных точек водной тепловой магистрали. В верхней же точке отопительной системы надо вварить трубку для свободного выхода воздуха, образующегося в процессе активного кипения воды и ни в коем случае не устанавливать на эту трубку кран. Если кто-нибудь по недоразумению его закроет, то может возникнуть аварийная ситуация в тепловой магистрали.

14. Установка тепловых батарей из толстых водяных труб может очень сильно снижать КПД системы водяного отопления. Большинство домов с водяным отоплением доперестроечного периода именно так и устроено. Но прежде чем приступить к переделке своей старой отопительной системы, надо обязательно получить подробную консультацию у опытного теплотехника. Пусть он сделает расчет, сколько дров вы ежегодно могли бы экономить, установив более совершенную систему отопления.

Печь «Экономка» из кирпича: самостоятельная постройка

Оглавление

1. Что понадобится для работ?

2. Правила эксплуатации печи «Экономка» с передней топкой

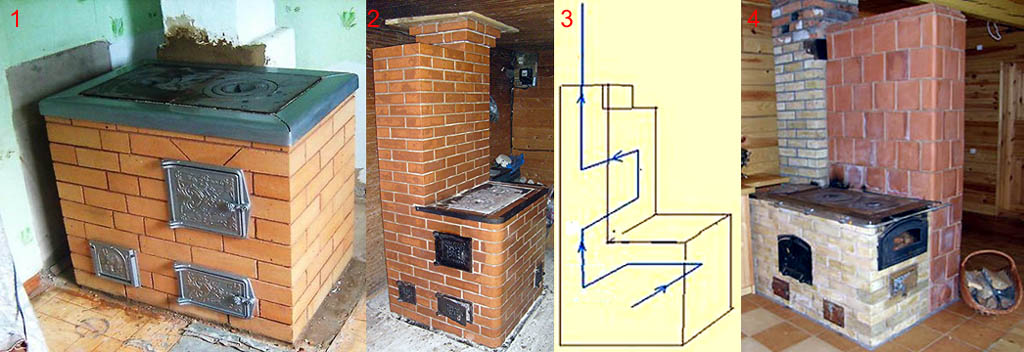

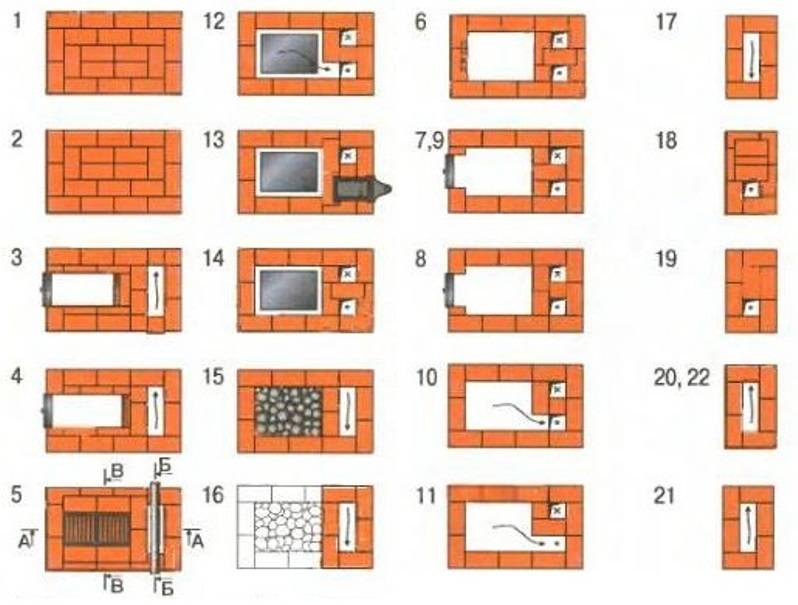

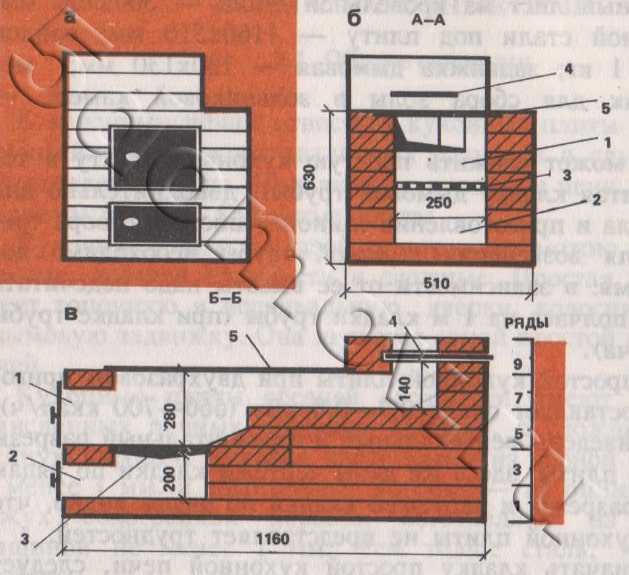

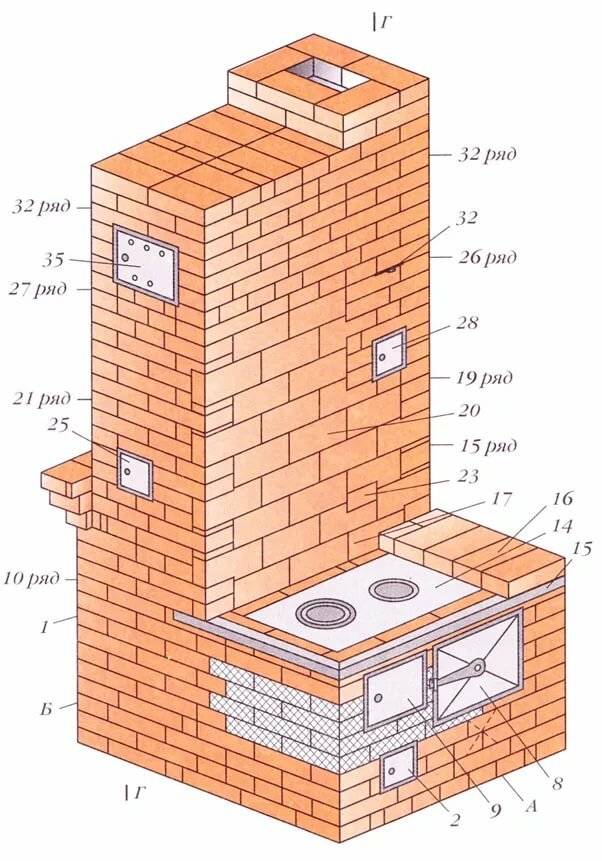

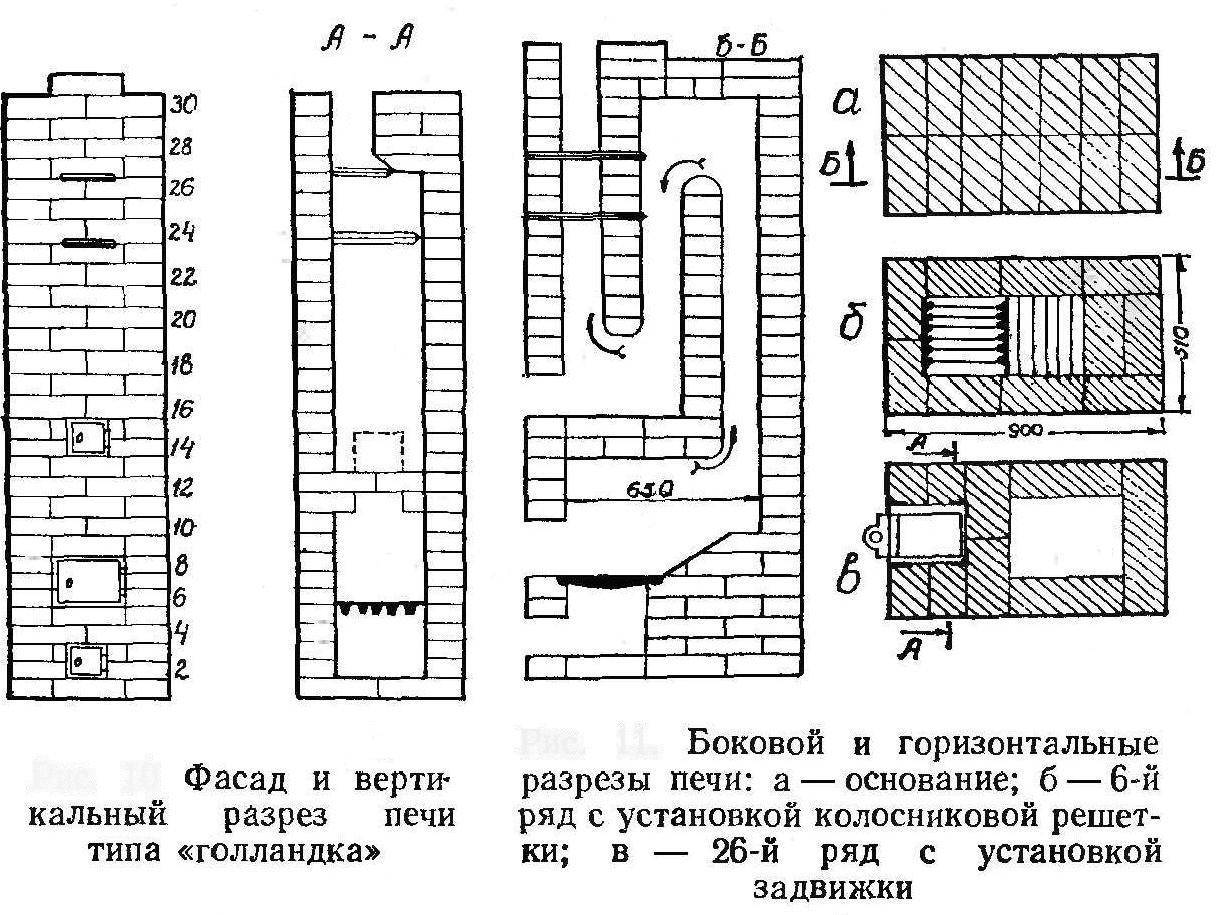

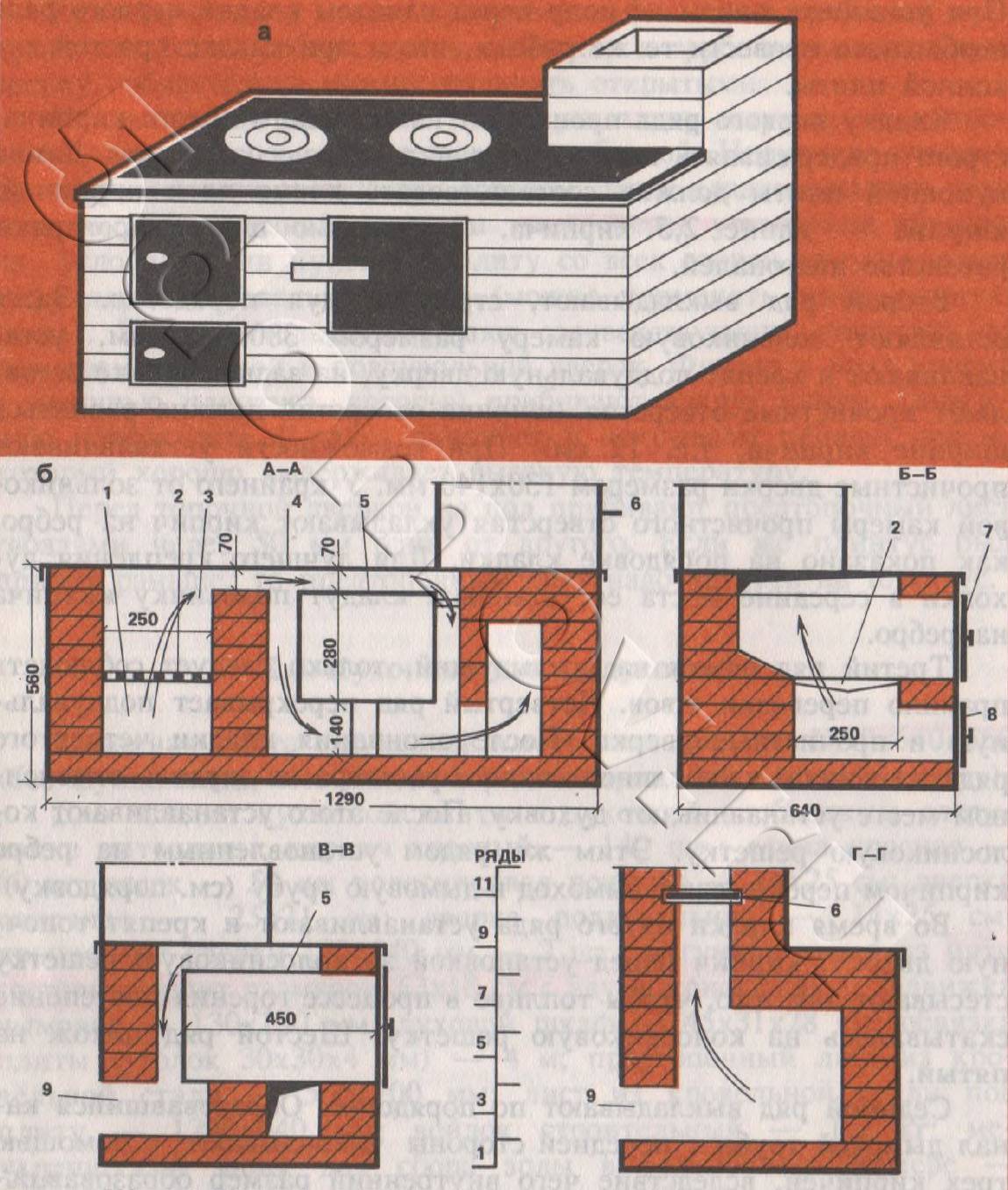

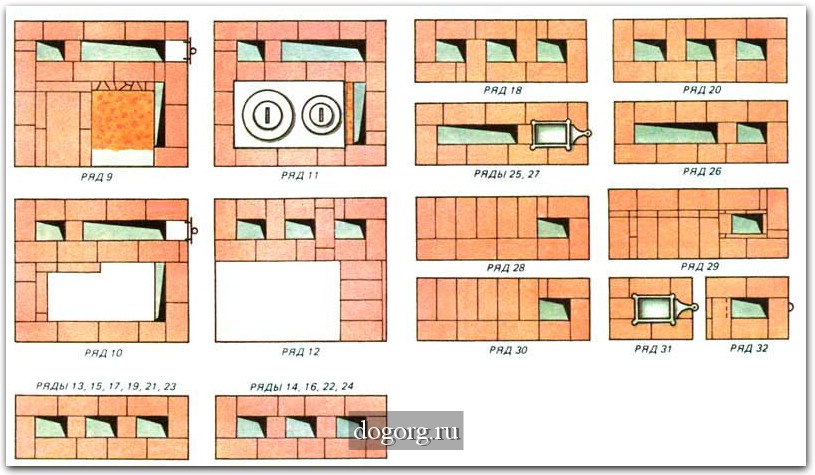

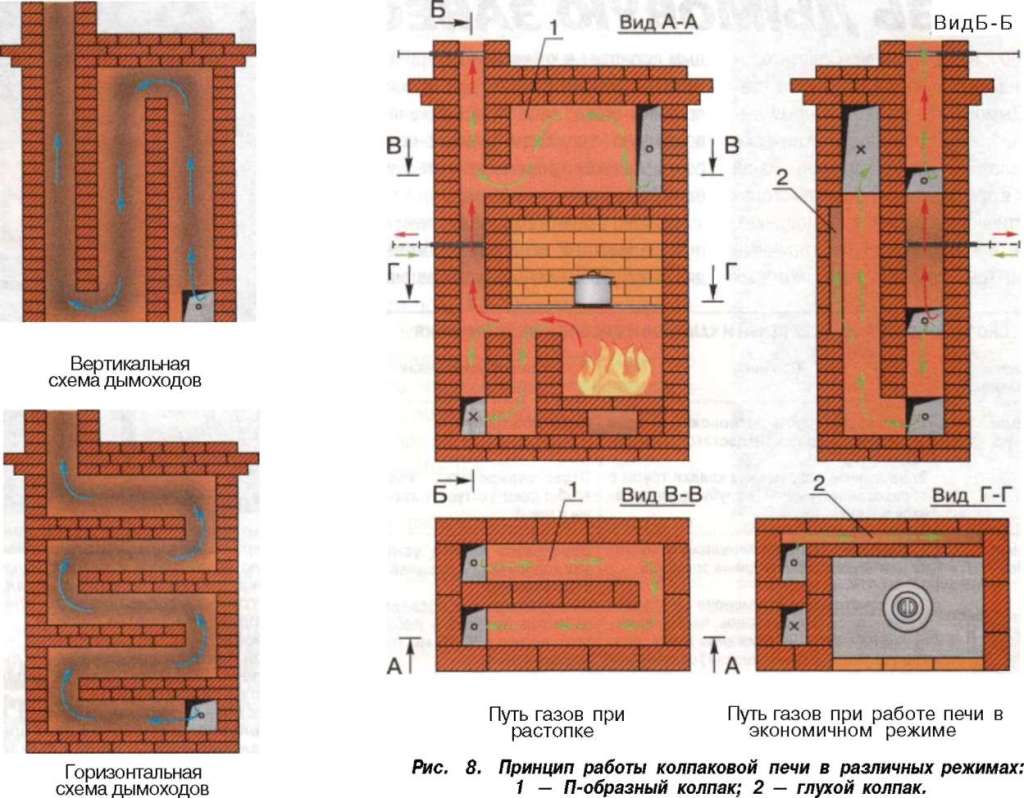

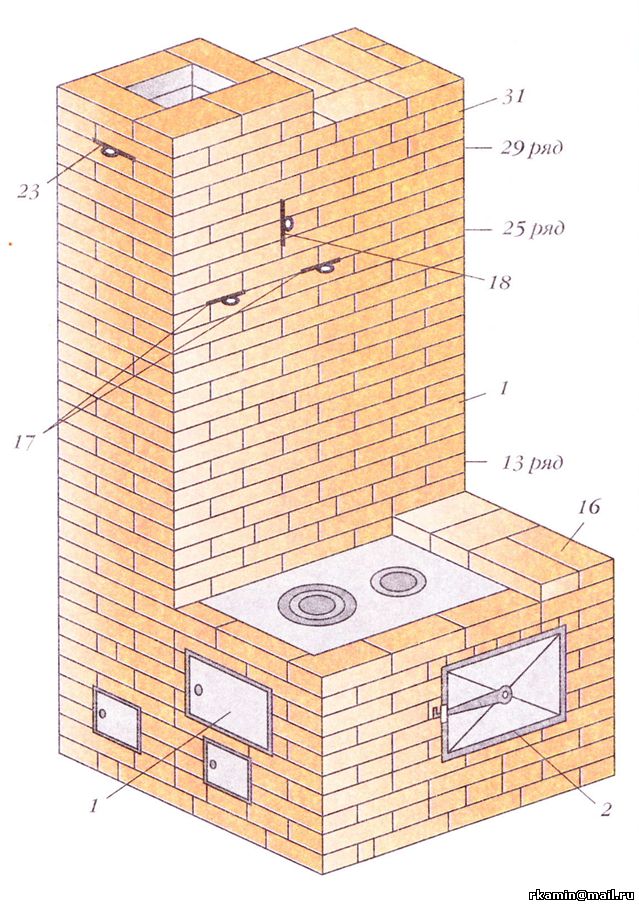

Печь «Экономка» считается улучшенной версией русской печи, она обладаем меньшими размерами и характерным движением дымовых газов. Печь «Экономка» проста по устройству, что свидетельствуют порядовки. Имеется в конструкции два топливника – основной и дополнительный. Назначение топливников является таким же, как и топливников стандартной печи «Теплушка». Дымовые газы из основного топливника через хайло поступают в первую секцию подпольной камеры, затем через подвертки поступают во вторую секцию, а уже оттуда через щель в поду поступают в верхнюю варочную камеру. Проходя под сводом, они попадают в отверстия, расположенные в его передней части, они открывают прохождение в сборный канал, имеющий соединение с дымовой трубой.

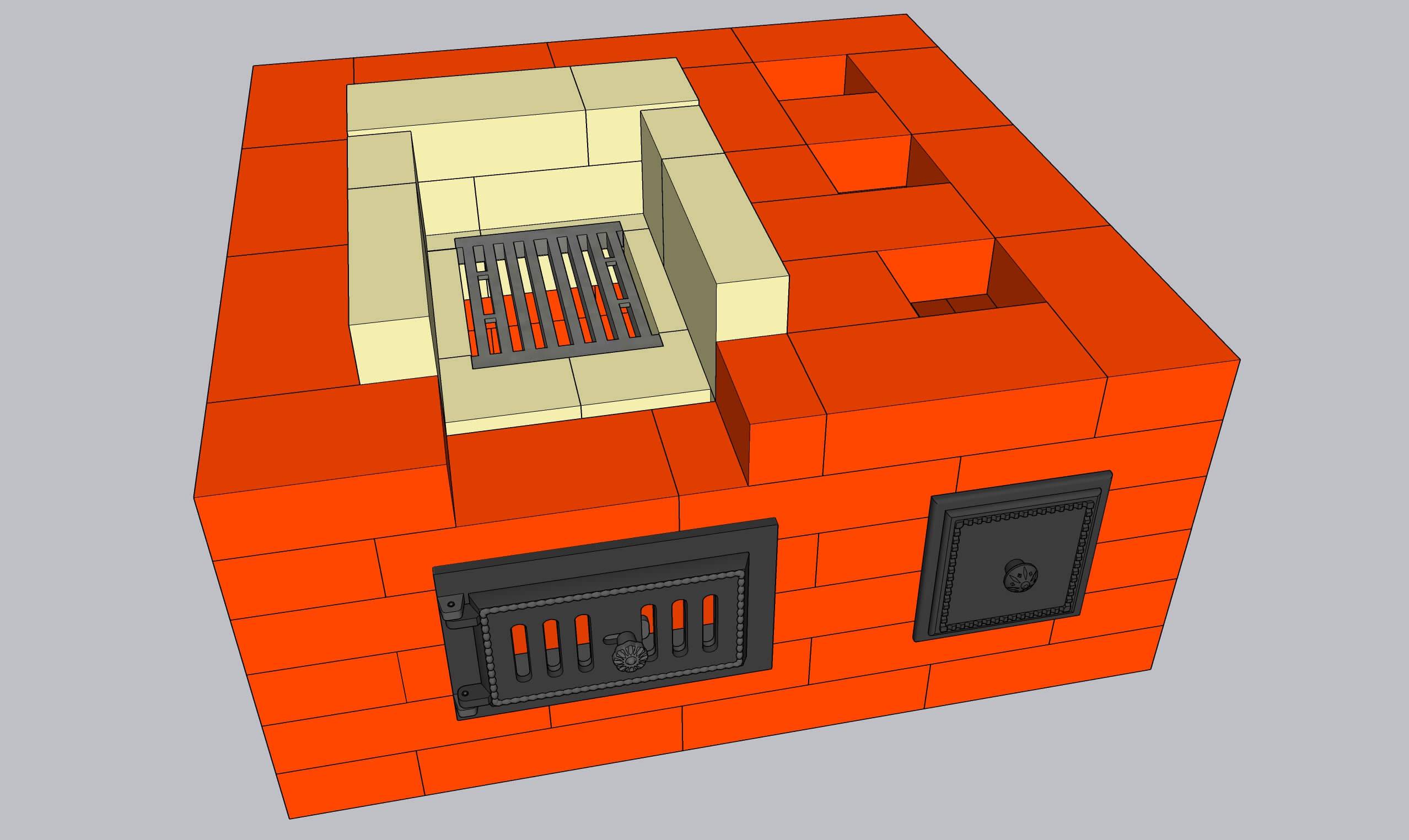

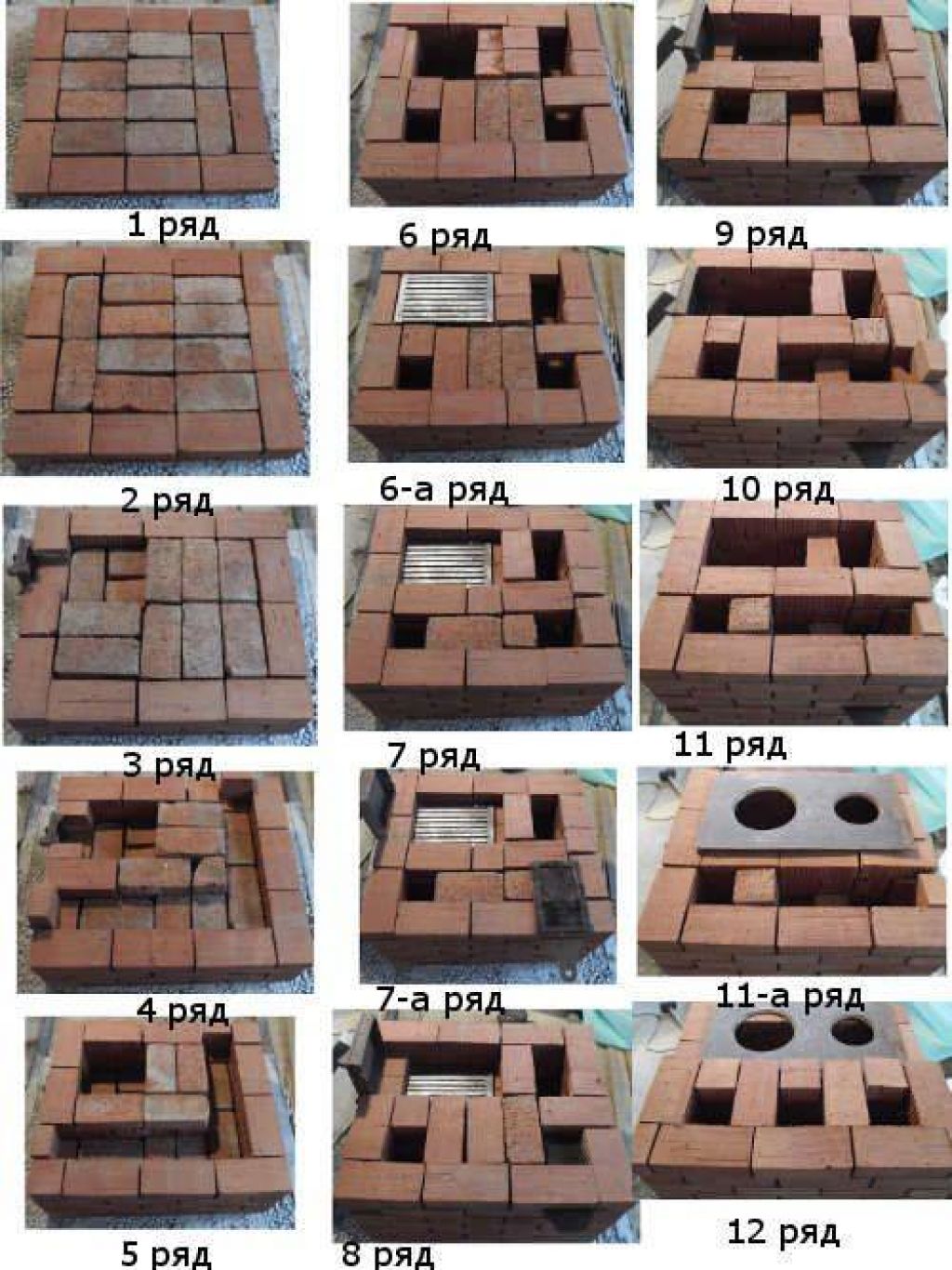

Печь оборудуется вентиляционной задвижкой, а также водогрейной коробкой. Водогрейную коробку изготовить не всегда является легким делом, поэтому чертеж варианта печи с водогрейной коробкой делается отдельно (это видно на рисунке 62 порядовок). Чтобы иметь лучшее представление нижней части печи, то в дополнение к планам даются рельефные изображения первых 12 рядов печи (рисунки 63,64). Эксплуатируется печь «Экономка» точно также, как и печь «Теплушка».

Главными достоинствами печи «Экономка» является то, что она быстро прогревается, компактная по своим размерам, а также существенно экономит топливо, в кладке она не очень сложна, поэтому ее сможет сложить даже начинающий печник.

Что понадобится для работ?

Для работ по возведению печи «Экономка» нам понадобится: красный кирпич 750 штук, 2 колосниковые решетки размерами 18х25 см, 1 колосниковая решетка размерами 12х14 см, топочная дверка 28х27 см, топочная дверка 25х21 см, поддувальные дверки 14х27 и 13х14 см, 4 прочистные дверки 13х14 см, кухонная плита на две конфорки 1 шт, 2 вьюшечные задвижки 13х25 см, 1 заслонка 40х42 см, 1 водогрейная коробка, полосовая сталь 40х10 мм – 85 см, полосовая сталь 40х10 мм – 50 см, сталь угловая размерами 25х25х3 мм – 1,5 м, сталь круглая с сечением 16-18 мм – 35 см, предтопочный лист 50х70 см, проволока сечением 6 мм для связей – 10 м, шайбы к связям – 16 шт, глина и песок по 0,5 куб.метров.

Среднесуточной температурой и теплоотдачей при двух топках русская печь с плитой с шестком и щитком составляет 2320 Вт. К примеру, улучшенная печь «Экономка» составляет – 4500 Вт.

Печь «Экономка» имеет небольшие размеры – ее длина составляет 140 см, ширина 89 см, высота же при стандартной толщине шва в 5 мм будет 224 см. Благодаря своей конструкции такая печь является универсальной, а также имеет множество функций, так как оснащена не только варочной камерой, но и двумя топливниками. В таком редиме можно и печь готовить, а также будет печь прогреваться всей массой – полностью от пола и до дымовой трубы, причем нагрев станет происходить достаточно равномерно. Если применять только малый топливник, то помимо разогрева пищи в варочной камере будет поступать и нагрев печного основания. Все такие плюсы достигаются только благодаря умной и совершенной конструкции: имеется два раздельных топливника, имеющих свои поддувала и колосниковые решетки. Оба топливника имеют одну общую плиту чугунного типа – она имеет две конфорки, которые находятся под шестком. За счет своей особой конструкции горячие дымовые газы из малого топливника поступают в топливник большого размера, а также в отопительную камеру. Шесток, то есть полость в основании печи для приготовления пищи, открывается как спереди, так и сбоку – это создает определенные удобства и помогает производить работу с такими манипуляциями.

Благодаря своей конструкции такая печь является универсальной, а также имеет множество функций, так как оснащена не только варочной камерой, но и двумя топливниками. В таком редиме можно и печь готовить, а также будет печь прогреваться всей массой – полностью от пола и до дымовой трубы, причем нагрев станет происходить достаточно равномерно. Если применять только малый топливник, то помимо разогрева пищи в варочной камере будет поступать и нагрев печного основания. Все такие плюсы достигаются только благодаря умной и совершенной конструкции: имеется два раздельных топливника, имеющих свои поддувала и колосниковые решетки. Оба топливника имеют одну общую плиту чугунного типа – она имеет две конфорки, которые находятся под шестком. За счет своей особой конструкции горячие дымовые газы из малого топливника поступают в топливник большого размера, а также в отопительную камеру. Шесток, то есть полость в основании печи для приготовления пищи, открывается как спереди, так и сбоку – это создает определенные удобства и помогает производить работу с такими манипуляциями. Чтобы осуществлять поддержку кладки перетрубья, сваривается стойка из металлического уголка.

Чтобы осуществлять поддержку кладки перетрубья, сваривается стойка из металлического уголка.

Также сваривают фаянс с длиной 12 0 см, то есть это конструкция из стали листового типа (уголка стали) для поддерживания кирпичей, которые находятся с лицевой стороны сверху шестка – он замуровывается в кладку. Как и у многих печных конструкций, у «Экономки» имеется две обязательные задвижки в вентиляционном канале, и в дымовой трубе. Предусматривается также заслонка для варочной камеры, которую изготавливают из листового железа. Чтобы отвести запахи от плиты и для небольшого вентилирования помещения, применяется вентиляционный канал, который начинается сверху шестка.

В отопительной камере располагается кирпичная перегородка, которая разделяет камеру на две части. Чтобы сделать связь между двумя этими секциями отопительной камеры, нужно выложить три отверстия с величиной 12х21 см. Для этого кладут три столбика высотой в три ряда, а после этого производят завершающие работы перегородки сплошной кладкой. Таким образом, учитывается тот факт, что дымовые газы проходят через обе секции камеры для отопления, отдают стенкам тепло, потом поступают в варочную камеру, проходят сквозь отверстие в поде, которое имеет длину по всей ширине в варочной камере, а также ширину в 70 мм. Как только варочная камера прогреется, дымовые газы двигаются к ее передней части, где через четыре отверстия в своде, которые имеют размер 7х12 см, попадают в сборный канал, а потом уже устраняются в дымовую трубу.

Таким образом, учитывается тот факт, что дымовые газы проходят через обе секции камеры для отопления, отдают стенкам тепло, потом поступают в варочную камеру, проходят сквозь отверстие в поде, которое имеет длину по всей ширине в варочной камере, а также ширину в 70 мм. Как только варочная камера прогреется, дымовые газы двигаются к ее передней части, где через четыре отверстия в своде, которые имеют размер 7х12 см, попадают в сборный канал, а потом уже устраняются в дымовую трубу.

Когда наступит время укладки свода варочной камеры, нужно избежать стесывания кирпича для пят – для этого начальные боковые кирпичи укладывают с небольшим уклоном, который обращается внутрь камеры. Промежуток, который остался, между кладкой стенки и кирпичом, стоит заполнить густой глиной. Глину замешивают с песком и битым щебнем кирпича – глинобитом и глинобетоном. В качестве наполнительного материала стоит применять обычный щебень. По такой же схеме, промежуток между стенками и сводом, заполняется глинобитом. Предварительно выкладываются сами стенки, или же кладется кирпичная кладка, стесывая при этом кирпич.

Предварительно выкладываются сами стенки, или же кладется кирпичная кладка, стесывая при этом кирпич.

Чтобы осуществить лучшее прогревание свода, стоит использовать пологую форму вода варочной камеры. При прогревании перекрыша печи станет испытывать большую тепловую нагрузку, свод варочной камеры станет распирать боковые стенки. Чтобы этого избежать, применяют стальные полосы размерами 25х2 мм, которые заводят под пяты свода. Купольный свод печи укрепляется таким же образом.

Чтобы печь отдавала больше тепла, идут по пути увеличения массы самой отопительной камеры – кирпичи закладываются в стенки камеры поперек. Если обратить внимание на разрезы, то видно, что под варочной камеры или ее низ выложены в два кирпича, которые кладется плашмя. Получается толщина примерно см без засыпания. При дальнейшей эксплуатации печи «Экономка» нет никаких особых норм – печь эксплуатируется точно также, как и классическая русская печь «Теплушка». Перед тем, как в топливнике печь хлеб, стоит очистить внутреннее пространство. К качеству топлива печь такого плана не требовательна, но лучше сжигать по малому количеству дров.

К качеству топлива печь такого плана не требовательна, но лучше сжигать по малому количеству дров.

Правила эксплуатации печи «Экономка» с передней топкой

При эксплуатировании данной печи, стоит помнить, что сжигать топливо одновременно в обоих топливниках не следует. Когда вы применяете один топливник, второй должен иметь закрытыми поддувальную и топочную дверку. Печь всегда топится при закрытой заслонке. Если же требуется открыть заслонку во время топки, то предварительно стоит отворить вентиляционную задвижку. Применять верхнюю камеру для приготовления пищи стоит только после того, как дрова хорошо разгорятся, то есть это должно произойти через 8-10 минут после растопки. Варить пищу в верхней камере – на поду, стоит в течение нескольких часов после топки печи – примерно через 10-12 часов. Для выпекания хлеба печь топится по-зимнему: топливо стоит сжигать в основном топливнике. К концу топки прикрывается вьюшка, а когда в топливнике останутся одни угли, вьюшку перекрывают полностью, в вентиляционную задвижку оставляют открытой. В таком положении печь оставляют на 15 минут, после чего сажают хлеб в печь. Готовность пода проверяется, бросая на него горстку муки. Если мука почти не меняет своего цвета, то накал пода является недостаточным. Если же мука чернеет, то под перегрет, и камеру стоит немного охладить. Коричневый цвет станет способствовать нормальному нагреванию пода.

В таком положении печь оставляют на 15 минут, после чего сажают хлеб в печь. Готовность пода проверяется, бросая на него горстку муки. Если мука почти не меняет своего цвета, то накал пода является недостаточным. Если же мука чернеет, то под перегрет, и камеру стоит немного охладить. Коричневый цвет станет способствовать нормальному нагреванию пода.

Установка дровяной печи в подвале, где уже есть газовая печь.

- Статус

- Закрыто для дальнейших ответов.

- #1

Я живу в северной части штата Нью-Йорк, и у меня есть дрова, которые я хочу топить зимой. Я хотел бы установить дровяную печь в своем подвале, потому что подвал не утеплен, а я работаю в своей мастерской, расположенной в моем подвале. У меня также есть газовая печь и газовая колонка в подвале. Газовая печь используется для нагрева воды, используемой в системе водяного плинтусного отопления (что нам очень нравится).

У меня также есть газовая печь и газовая колонка в подвале. Газовая печь используется для нагрева воды, используемой в системе водяного плинтусного отопления (что нам очень нравится).

Газовая печь расположена очень близко к дымоходу, который имеет два дымохода. Один для газовой печи и водонагревателя, а другой для камина, который находится на первом этаже в общей комнате. Я хотел бы установить дровяную печь в подвале, который был бы рядом с газовой печью. Дровяная печь не будет иметь общий дымоход с газовой печью. Дровяная печь будет использовать второй дымоход.

Площадь моего подвала 1300 кв. футов. Я хотел бы иметь более теплый подвал, а также я надеюсь, что более теплый подвал сделает теплее первый этаж. Я планировал купить дешевую (подержанную) чугунную дровяную печь.

Вот вопросы:

1. Есть ли опасность возгорания при использовании газовой плиты (и газового водонагревателя) рядом с дровяной печью?

2. Какая печь BTU мне нужна?

3. Подходит ли для этого применения чугунная дровяная печь без воздуходувки?

4. Много ли я скучаю без воздуходувки?

Много ли я скучаю без воздуходувки?

5. Можно ли класть шамотные кирпичи в чугунную дровяную печь? Зависит ли это от производителя/модели?

6. На каком расстоянии следует ставить дровяную печь от газовой? Размещение дровяной печи подальше от дымохода уменьшит скорость дымовых газов. Это может повлиять на другие факторы, я думаю.

Я ищу статьи, которые отвечают на мои вопросы. Ни один из них, казалось, не касался моего дела. Я новичок в том, что касается дровяных печей, но я умею работать и могу справиться со многими проектами.

Если бы вы могли мне помочь, я был бы очень признателен. Спасибо.

- #2

Во-первых, спасибо, что нашли время обратиться за помощью. Это так важно для безопасности вашего дома при самостоятельной установке огня. Во-вторых, мне нравится поощрять самодельщиков. Мне также нравится заниматься проектами самостоятельно.

Во-первых, спасибо, что нашли время обратиться за помощью. Это так важно для безопасности вашего дома при самостоятельной установке огня. Во-вторых, мне нравится поощрять самодельщиков. Мне также нравится заниматься проектами самостоятельно.Прежде чем я отвечу на ваши вопросы, перечисленные выше, я хотел бы ответить на один, который вы не задали… Можно ли установить дровяную печь во второй дымоход? К сожалению, нет. Вы не можете использовать два твердотопливных прибора в одном дымоходе. Я рекомендую вам искать внешнюю стену, чтобы установить новый дымоход класса А, или найти часть туалета наверху, которую вы можете обрамить и использовать в качестве канала для нового дымохода класса А. Если вы это сделаете, вот ответы на остальные ваши вопросы..

1. Не должно быть, пока нет утечек газа. Конечно, что вы подразумеваете под близостью. Если ваша дешевая литая печь не включена в список, вам нужно как минимум 3 фута вокруг нее до горючих материалов.

2. Это немного сложно. Чем старше ваша дровяная печь, особенно литая, тем менее эффективной она может быть. Старые литые печи скрепляли печным цементом. Со временем этот цемент может стать хрупким, треснуть, создать протечки и сделать вашу печь неуправляемой и очень неэффективной. Если это то, что вы покупаете, вам понадобится большая топка, может быть, 3 кубических фута … и вы будете использовать много дров, которые хотите использовать. Если у вас есть хороший воздухонепроницаемый ящик с чистым горением, вам может понадобиться только топка объемом 2 кубических фута, может быть, около 30 000 БТЕ (числа EPA) или около того, и вы будете использовать намного меньше дров с меньшей вероятностью накопления креозота. в вашем дымоходе.

Чем старше ваша дровяная печь, особенно литая, тем менее эффективной она может быть. Старые литые печи скрепляли печным цементом. Со временем этот цемент может стать хрупким, треснуть, создать протечки и сделать вашу печь неуправляемой и очень неэффективной. Если это то, что вы покупаете, вам понадобится большая топка, может быть, 3 кубических фута … и вы будете использовать много дров, которые хотите использовать. Если у вас есть хороший воздухонепроницаемый ящик с чистым горением, вам может понадобиться только топка объемом 2 кубических фута, может быть, около 30 000 БТЕ (числа EPA) или около того, и вы будете использовать намного меньше дров с меньшей вероятностью накопления креозота. в вашем дымоходе.

3. Вентилятор обеспечит более быстрое движение конвекционного тепла (горячего воздуха). Если ваша мастерская находится в том же помещении, что и печь, лучистого тепла будет достаточно. Если бы ваша плита находилась в другой комнате, вентилятор мог бы помочь вам быстрее согреться.

4. Вентилятор ускорит движение теплого воздуха по подвалу, но не более того.

5. Огнеупорные кирпичи удерживают тепло внутри топки и помогают защитить топку. Если печь не была спроектирована с использованием огнеупорного кирпича, его добавление может изменить способ отвода тепла из печи и изменить зазоры на горючие. Я не могу рекомендовать модифицировать печь по сравнению с тем, как она была изначально построена и испытана…

6. Опять же, вы не можете использовать ни один из дымоходов, которые вы описали, и я уклонился от разрешений на ответ на вопрос 1. Однако, чтобы более точно ответить на ваш вопрос здесь, я бы назвал другие приборы горючими и дал им достаточно места для будущего обслуживания…

- #3

Скажем, ваша газовая печь стоит 100 000 британских тепловых единиц, ваш газовый водонагреватель — 50 000, а плита — 50 000. Вам потребуется 10 000 кубических футов, чтобы поддерживать нормальное горение с 8-футовыми потолками, вы почти это сделаете. Если у вас есть сушилка для белья, которая удаляет 150 кубических футов в минуту, все ваши приборы пострадают

Скажем, ваша газовая печь стоит 100 000 британских тепловых единиц, ваш газовый водонагреватель — 50 000, а плита — 50 000. Вам потребуется 10 000 кубических футов, чтобы поддерживать нормальное горение с 8-футовыми потолками, вы почти это сделаете. Если у вас есть сушилка для белья, которая удаляет 150 кубических футов в минуту, все ваши приборы пострадают Каков риск потребности сушилки? ИТ-специалисты могут поддерживать тягу ваших бытовых приборов, подтягивая СО и СО/2 в ваш подвал и в жилое помещение. У вас есть газовая сушилка? Это должно быть учтено в его потребностях в сжигании БТЕ, а также в его принудительном удалении воздуха

Противопожарный счет верен: два дровяных прибора не могут обслуживаться одним и тем же дымоходом. Однако если вырезать входной патрубок и запустить полный вкладыш r r выбросил камин и заслонку, перекрыв заслонку, это можно сделать. Не самая простая задача для большинства домовладельцев.

Существуют коды, определяющие местонахождение или называемые близостью. Вы не можете ожидать, что устройство для сжигания топлива будет работать должным образом, когда оно конкурирует за один и тот же воздух для горения в той же близости. Если вы продолжите, у вас должно быть некоторое разделяющее расстояние

Вы не можете ожидать, что устройство для сжигания топлива будет работать должным образом, когда оно конкурирует за один и тот же воздух для горения в той же близости. Если вы продолжите, у вас должно быть некоторое разделяющее расстояние

Еще одно решение, которое решает проблему близости и подачи воздуха для горения, обеспечивает подачу наружного воздуха и удовлетворяет самые большие потребности вашего оборудования, возможно, вашей горелки.

Еще одно предостережение, вы говорите, что у вас есть магазин в подвале. Что ты там делаешь? Воздушные опилки могут быть очень горючими. Лаки на масляной основе любого вида краски очень горючи. NFPA рассматривает установку приборов для сжигания твердого топлива в опасных местах, фактически запрещает их в гаражах именно по этой причине. Дровяная печь добавляет новые опасности, потому что в какой-то степени это открытое горение с чистой подачей воздуха на открытом воздухе. Водонагреватель и топка имеют закрытые камеры сгорания.

Добро пожаловать на борт замечательных вопросов. Это можно сделать, но необходимо хорошее планирование

Это можно сделать, но необходимо хорошее планирование

- #4

Приятно видеть тебя на борту. Несколько интересных вопросов.грызун сказал:

Привет,Я живу в северной части штата Нью-Йорк, и у меня есть дрова, которые я хочу топить зимой. Я хотел бы установить дровяную печь в своем подвале, потому что подвал не утеплен, а я работаю в своей мастерской, расположенной в моем подвале. У меня также есть газовая печь и газовая колонка в подвале. Газовая печь используется для нагрева воды, используемой в системе водяного плинтусного отопления (что нам очень нравится).

Газовая печь расположена очень близко к дымоходу, который имеет два дымохода.

Один для газовой печи и водонагревателя, а другой для камина, который находится на первом этаже в общей комнате. Я хотел бы установить дровяную печь в подвале, который был бы рядом с газовой печью. Дровяная печь не будет иметь общий дымоход с газовой печью. Дровяная печь будет использовать второй дымоход.

Площадь моего подвала 1300 кв. футов. Я хотел бы иметь более теплый подвал, а также я надеюсь, что более теплый подвал сделает теплее первый этаж. Я планировал купить дешевую (подержанную) чугунную дровяную печь.

Вот вопросы:

1. Есть ли опасность возгорания при использовании газовой плиты (и газового водонагревателя) рядом с дровяной печью?

2. Какая печь BTU мне нужна?

3. Подходит ли для этого применения чугунная дровяная печь без воздуходувки?

4. Много ли я скучаю без воздуходувки?

5. Можно ли класть шамотные кирпичи в чугунную дровяную печь? Зависит ли это от производителя/модели?

6. На каком расстоянии следует ставить дровяную печь от газовой? Размещение дровяной печи подальше от дымохода уменьшит скорость дымовых газов.Это может повлиять на другие факторы, я думаю.

Я ищу статьи, которые отвечают на мои вопросы. Ни один из них, казалось, не касался моего дела. Я новичок в том, что касается дровяных печей, но я умею работать и могу справиться со многими проектами.

Если бы вы могли мне помочь, я был бы очень признателен. Спасибо.

Нажмите, чтобы развернуть…

1. Нет, если газовое оборудование протекает. Я бы держал дровяную печь на расстоянии пары футов, чтобы можно было обслуживать газовые приборы, а также оставлять достаточно места из-за жары.

2. Я думал, что печь в порядке. уже, поэтому я не уверен в этом.

3. Если площадь полностью открыта, все должно работать нормально, но вентилятор распределяет тепло быстрее. Если вы хотите, чтобы наверху было немного тепла, есть ли утепление в лагах пола? Если да, то вы получите намного меньше. Близость лестницы кажется, что это также будет фактором.

4. Немного

5. Если бы печь не была рассчитана на огнеупорные кирпичи, я бы не стал их добавлять.

6. Высота дымохода является наиболее важным фактором для получения хорошей тяги. Это твоя забота?

Еще кое-что. Вы называете это своим магазином. Что за магазин? Будьте очень осторожны, если это деревообрабатывающий цех. Присутствие в воздухе древесной пыли от шлифовальных станков, настольных пил, строгальных станков и т. д. может привести к невероятному взрыву при воздействии открытого огня. Я думаю, что дровяная печь подходит, особенно когда она открыта для перезагрузки. Я знаю местный (точнее, местный, когда я жил в Эндикотте, штат Нью-Йорк) магазин мебели на заказ, в котором была дровяная печь, и вся она взорвалась и сгорела… дважды.

Переключить подпись

Стремитесь к миру во всем мире… Отопление с помощью возобновляемого топлива.

Osburn 1800 Insert

Slàinte Mhath

- #5

У меня есть опилки, и я не крашу сейчас (и не планирую). Деревообрабатывающая мастерская находится на противоположной стороне подвала и на противоположной стороне газовой печи.

Большое спасибо за все ответы. Потрясающий форум (под этим я имел в виду людей).

- #6

Имея дело с печами в неутепленном подвале, вам не потребуется много времени, чтобы понять, что нет никаких шансов использовать их для обогрева дома без утепления фундамента. Фундамент высасывает так много тепла, что его приходится постоянно подпитывать. Как только вы остановитесь, температура в подвале снова опустится до прежней температуры. Популярный производитель печей Hearthstone говорит об этом во всех своих печах.

Имея дело с печами в неутепленном подвале, вам не потребуется много времени, чтобы понять, что нет никаких шансов использовать их для обогрева дома без утепления фундамента. Фундамент высасывает так много тепла, что его приходится постоянно подпитывать. Как только вы остановитесь, температура в подвале снова опустится до прежней температуры. Популярный производитель печей Hearthstone говорит об этом во всех своих печах.Начал с печи в подвале. Мне не потребовалось много времени, чтобы понять, что у меня проблемы с поддержанием тепла в подвале, да и наверху тепло тоже не идет. Я его изолировал, это очень помогло. Если вы не изолируете его, в ту секунду, когда огонь прекратится, вы сможете практически сидеть и смотреть, как стрелка температуры возвращается на прежнее место.Мы рекомендуем не размещать печь в неизолированном подвале. Количество лучистой энергии, необходимой для обогрева бетонных стен подвала, настолько велико, что большая часть полезного тепла поглощается ими и теряется”.

Нажмите, чтобы развернуть…

Всего 1 дюйм жесткой пеноизоляции (экструдированного полистирола) при R5 изолирует лучше, чем бетон толщиной в несколько футов. Но, используя его, вам нужно будет покрыть его гипсокартоном, он легко воспламеняется.

Всего 1 дюйм жесткой пеноизоляции (экструдированного полистирола) при R5 изолирует лучше, чем бетон толщиной в несколько футов. Но, используя его, вам нужно будет покрыть его гипсокартоном, он легко воспламеняется.

- #7

Некоторые бетонные стены с северной стороны находятся выше уровня земли. Возможно, эта стена в мгновение ока остынет.

Так что, я думаю, мне придется утеплить подвал, чтобы действительно получить пользу от дровяной печи. В этом есть смысл. Я думал об этом. Спасибо за совет.

РЕДАКТИРОВАТЬ: Не имеет смысла прокладывать футеровку газовой печи через второй дымоход, если я хочу установить топку в общей комнате. Так что мне пришлось бы установить вкладыш от подвала до гаража до чердака и через крышу.

- #8

Любопытно, вы не думали поставить печь или топку в камин? Какая здесь конечная цель, обогреть подвал или обогреть весь дом? Если потребность в подвале возникает от случая к случаю, я бы утеплил его пенокартоном и отапливал нужную область электричеством только тогда, когда это необходимо. С печью в семейной комнате вы сможете наслаждаться теплом и наблюдать за огнем.

С печью в семейной комнате вы сможете наслаждаться теплом и наблюдать за огнем.

Переключить подпись

PE Alderlea T6, Jotul F602

Самый важный инструмент в процессе топки дровами и самая большая переменная часть – это тот, который управляет печью.

- #9

Думаю, в гостиной установить вставку и попробовать обогреть ею первый этаж. После того, как я утеплю подвал, в следующем году я могу установить дровяную печь.

После того, как я утеплю подвал, в следующем году я могу установить дровяную печь.

- #10

Придется или или. Не допускается наличие двух отопительных приборов на одном дымоходе. Похоже, вы пытаетесь сделать это недорого, но, прежде всего, дровяную печь действительно нужно установить безопасно. Сфотографируйте место внизу и камин в гостиной и разместите их на сайте. Осмотрите дымоход, чтобы убедиться, что он в хорошем состоянии, и определить его пропускную способность.Думаю, в гостиной установить вставку и попробовать обогреть ею первый этаж. После того, как я утеплю подвал, в следующем году я могу установить дровяную печь.

Нажмите, чтобы развернуть…

Это внутренний или внешний дымоход.

Это внутренний или внешний дымоход.Есть варианты, но мы все хотим, чтобы вы были в безопасности, счастливы и улыбались после того, как закончите. Было бы неплохо, если бы профессионал пришел и проверил установку и дал вам цитату.

PS: На этом сайте в разделе “Продажа” продается хорошая подержанная печь – синяя VC Resolute, только что восстановленная. Может быть, сейчас он поместится в вашем камине, а потом, возможно, переместится в подвал?

Переключить подпись

PE Alderlea T6, Jotul F602

Самый важный инструмент в процессе топки дровами и самая большая переменная часть – это тот, который управляет печью.

- #11

Мой дымоход является внешним дымоходом и находится в хорошем состоянии. В прошлом году я перенаправил его и заменил сломанный дымоход. Сломанный дымоход приводит к порче раствора. Залил бетонную крышку дымохода и установил ее на вершине дымохода. Я заделал дымоход водопроницаемым герметиком для кирпича Дитрих.

Мой дымоход является внешним дымоходом и находится в хорошем состоянии. В прошлом году я перенаправил его и заменил сломанный дымоход. Сломанный дымоход приводит к порче раствора. Залил бетонную крышку дымохода и установил ее на вершине дымохода. Я заделал дымоход водопроницаемым герметиком для кирпича Дитрих.Конечно, я стараюсь быть дешевым, но я также хочу быть в безопасности.

- #12

Я занимаюсь заменой окон в подвале на тройное стекло или низкоэмиссионный аргон, а затем я собираюсь утеплить снаружи Стены моего подвала.Лучше, если вы сделаете наружные стены, потому что это помещает тепловую массу внутрь жилого помещения, а также не забирает жилую площадь, и мне, с уже готовым подвалом, будет просто легче мне сделать снаружи, тем более, что при проходе все равно не будет грязи на половине фундамента.0022

Я занимаюсь заменой окон в подвале на тройное стекло или низкоэмиссионный аргон, а затем я собираюсь утеплить снаружи Стены моего подвала.Лучше, если вы сделаете наружные стены, потому что это помещает тепловую массу внутрь жилого помещения, а также не забирает жилую площадь, и мне, с уже готовым подвалом, будет просто легче мне сделать снаружи, тем более, что при проходе все равно не будет грязи на половине фундамента.0022 Если вы изолируете внутреннюю часть, убедитесь, что вы изолируете ее должным образом, иначе вы рискуете создать проблему плесени/грибка. Например, вы не должны ставить каркасную стену 2×3 прямо напротив фундамента, а затем прокладывать изоляцию из стекловолокна между элементами и покрывать ее гипсокартоном. Не в подвале, вы должны сначала положить 1-дюймовый XPS (поставляется в виде 4×8 листов нежно-голубого или розового пенопласта) прямо на фундамент, это R5, затем положить на него стекловолокно, а затем гипсокартон или просто получить достаточное количество XPS для R – Значение, которое вы хотите, поместите полоски обшивки между ними и покройте гипсокартоном XPS и стекловолокно, конечно, не так дешево, как пару лет назад. 0022

0022

- Статус

- Закрыто для дальнейших ответов.

Деревянная вставка и сопутствующие вопросы

- Dood’s

- Очаг – дровяные печи и камины

- Ответы

- 13

- просмотров

- 608

Dood’s

Переезд в старый фермерский дом…

- JA600L

- Очаг – дровяные печи и камины

- Ответы

- 21

- просмотров

- 689

Брендатому

Вопрос по строительству нового дома

- logibear25

- Котельная – дровяные котлы и печи

- Ответы

- 7

- просмотров

- 457

flycow

Межсезонная консервация бакового водонагревателя

- ghthomas785

- Сделай сам и Общие советы по работе без очага

- Ответы

- 9

- просмотров

- 191

ghthomas785

Нужен совет – пеллеты или дрова для небольших помещений

- Уилльясфарм

- Очаг – дровяные печи и камины

- Ответы

- 16

- просмотров

- 474

begreen

Делиться:Фейсбук Реддит Пинтерест Тамблер WhatsApp Электронная почта Делиться Связь

Камин, соединенный с распределительным трубопроводом печи

- #1

Доброе утро,

Я долго скрываюсь, но это мой первый пост. У меня есть 2400 кв. футов (1200 основных этажей, 1200 квадратных футов, готовый подвал, который будет нашим постоянным домом, когда я выйду на пенсию. У нас есть дровяной камин на одном конце основного этажа в гостиной с центральным отоплением). Кондиционер прямо внизу в подвале.Выпуск воздуха из печи/кондиционера проходит через соединения на камине, а затем в распределительный воздуховод для дома.Хотя это старый камин, он на самом деле нагревает весь дом до самых низких температур Я видел, хотя это требует много внимания с довольно коротким временем горения.Тот, кто устанавливал этот камин, изначально не устанавливал какие-либо байпасные воздуховоды и заслонки, поэтому летом, зимой, огнем, без огня вся топка / воздух переменного тока проходит через камин. камин Я нахожусь на стадии планирования замены этой установки и думал о дровяной печи, установленной внизу и соединенной с печью / кондиционером, но мне очень нравится внешний вид дровяного камина наверху, где мы проводим большую часть нашего времени. Мой вопрос: кто-нибудь знает, продается ли в настоящее время камин с таким типом установки? Я видел несколько, у которых есть вентиляторы, но предпочел бы тот, который будет подключаться, как тот, который есть у нас. Если бы я мог найти его, я бы перенастроил работу воздуховода с байпасом на время, когда нет пожара.

Мой вопрос: кто-нибудь знает, продается ли в настоящее время камин с таким типом установки? Я видел несколько, у которых есть вентиляторы, но предпочел бы тот, который будет подключаться, как тот, который есть у нас. Если бы я мог найти его, я бы перенастроил работу воздуховода с байпасом на время, когда нет пожара.

Извините за длинный первый пост, надеюсь понятно, о чем я спрашиваю.

Спасибо,

Марк

- #2

Наполеон делал камины, которые можно было встроить в дом… не знаю, делают ли они это до сих пор или нет… может NZ3000?

Переключить подпись

– Любитель дровяного отопления…

– Ashley Wondercoal

– Дровяная печь Yukon Big Jack, дровяная печь Yukon Husky

– Дровяная печь Drolet Heatmax http://www. hearth.com/talk/ threads/tundra-heatmax-information-guide.157330/

hearth.com/talk/ threads/tundra-heatmax-information-guide.157330/

– Дровяная печь Kuuma VF200, Дровяная печь Kuuma VF100″R” http://www.lamppakuuma.com/

– Дровяная печь Vogelzang Defender, Дровяная печь Drolet 1400i

- #3

Есть ли дверь в подвал для легкого внесения дров, если там была дровяная печь?

Переключить подпись

PE Alderlea T6, Jotul F602

Самый важный инструмент в процессе топки дровами и самая большая переменная часть – это тот, который управляет печью.

- #4

brenndatomu,бренддатому сказал:

Наполеон делал камины, которые можно было впустить в дом… не знаю, делают ли они до сих пор или нет… может NZ3000?

Нажмите, чтобы развернуть…

Спасибо за информацию, я прочитал руководство по установке для NZ3000, и у него есть соединения с воздуховодами, а также есть вариант системы центрального отопления с вентилятором. Мне придется исследовать, смогу ли я использовать соединения воздуховодов на камине без опции воздуходувки и использовать воздуходувку печи, не обеспечивая больший поток воздуха, чем камин был рассчитан.

Сегодня днем я также нашел компанию, которая показывает вариант: https://www.acucraft.com/remote-ducting/, поэтому я отправил запрос на получение дополнительной информации.

Сегодня днем я также нашел компанию, которая показывает вариант: https://www.acucraft.com/remote-ducting/, поэтому я отправил запрос на получение дополнительной информации.

- #5

Да, в подвале есть раздвижная стеклянная дверь менее чем в 10 футах от того места, где я бы установил дровяную печь, чтобы подключить ее к моей существующей системе.begreen сказал:

Есть несколько современных каминов ZC, которые имеют возможность отвода тепла по воздуховоду, но не все допускают подключение к центральному ОВК. Лучше всего это проверить.Есть ли дверь в подвал для легкого внесения дров, если там была дровяная печь?

Нажмите, чтобы развернуть…

Я также рассматривал возможность установки дровяной печи в гараже, поскольку существующая печь / кондиционер установлены на той же стороне дома, хотя я бы сомневался, как это будет рассматриваться страховой компанией домовладельцев.

Я также рассматривал возможность установки дровяной печи в гараже, поскольку существующая печь / кондиционер установлены на той же стороне дома, хотя я бы сомневался, как это будет рассматриваться страховой компанией домовладельцев.

- #6

…вы правы, если уточните это как у страховой компании, так и у строительных норм и правил для вашего района. У меня было несколько друзей, которые были удивлены, когда они продавали свои дома, и домашняя инспекция нашла их работу… и потребовала, чтобы они убрали все это.

Переключить подпись

Просто деревенщина, пытающаяся выжить в мире, полном истерии и гиперреакций.

- #7

Для дровяной печи потребуется отдельный дымоход, но это может быть менее дорогостоящим вариантом замены камина.

Переключить подпись

PE Alderlea T6, Jotul F602

Самый важный инструмент в процессе топки дровами и самая большая переменная часть – это тот, который управляет печью.

Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы ответить здесь.

Печь-камин Century

- Боб-камин

- Очаг – Дровяные печи и камины

- Ответы

- 1

- просмотров

- 176

begreen

Новая постройка, камин ZC в большой комнате, совет по перемещению тепла?

- ткарри

- Очаг – дровяные печи и камины

- Ответы

- 13

- просмотров

- 573

begreen

Запах дыма при отсутствии горения

- zigjrock17

- Очаг – дровяные печи и камины

- Ответы

- 3

- просмотров

- 262

TomMcDonald

Установка бревенчатого дома

- VikkiP

- Очаг – дровяные печи и камины

- Ответы

- 20

- просмотров

- 816

qwee

Старый неиспользуемый камин, который нужно отремонтировать и использовать

- BurningBlue

- Очаг – дровяные печи и камины

- Ответы

- 5

- просмотров

- 299

Один для газовой печи и водонагревателя, а другой для камина, который находится на первом этаже в общей комнате. Я хотел бы установить дровяную печь в подвале, который был бы рядом с газовой печью. Дровяная печь не будет иметь общий дымоход с газовой печью. Дровяная печь будет использовать второй дымоход.

Один для газовой печи и водонагревателя, а другой для камина, который находится на первом этаже в общей комнате. Я хотел бы установить дровяную печь в подвале, который был бы рядом с газовой печью. Дровяная печь не будет иметь общий дымоход с газовой печью. Дровяная печь будет использовать второй дымоход. Это может повлиять на другие факторы, я думаю.

Это может повлиять на другие факторы, я думаю.